|

La Musica Italiana secondo noi

a cura di Leonardo Marrone

イタリア音楽の世界へようこそ。イタリア会館スタッフ、またイタリアの音楽雑誌“BLOW UP”で評論やインタビューなども手掛けるレオナルド・マローネが選んだ話題を定期的に更新していきます。イタリアの音楽シーンで現在活躍中のアーティストから過去に活躍したアーティストまでの幅広いジャンルを3つのセクションに分けてセレクトしました。 “インディーズ”:若いアーティストを中心に、音楽活動において独特の作品や、既成概念を完全に打ち破るような作品を創るアーティスト(Area, Cccp, Skiantos, Bugo, Giardini di Miro' など)。 “ポップ”:好き嫌いは抜きに、イタリア人ならほとんど誰でも知っているメジャーなアーティスト、常にランキングに登場する歌手(Vasco, Elisa, Baglioni, Tiromancinoなど)。 “ベストアルバム“:イタリア大衆文化を形成してきた作品(Battisti, De Andre', Dalla など)。 |

|

|

|

VALERY RECORDSはイタリアのあらゆるジャンルのロックを紹介し続けている。 HELLOWEENのトリビュートバンドのオリジナル第二弾。バンド名を聞いてわかるように彼らのHELLOWEENに対する愛は絶対的だ。 オリジナルとはいえ、全曲HELLOWEENそのもの。しかし侮る事なかれ。とにかく上手い!こんなに歌えるボーカルがイタリアにいたなんて!もちろんボーカルだけでなくツインギター、ベース、ドラムもパワフル&スピーディで最高だ。この心地よい疾走感は初期HELLOWEENにも負けていない。 モロにKEEPERなサウンドを聴かせてくれる4(Freedom)のギターワークはカッコ良すぎる!3(Take Your Chance)にはMICHELE LUPPI、5(Hello Moon),8(Tears Against Your Smile)には本家本元MICHAEL KISKEが参加してボーカルをとっているのだから聴かなきゃ損であろう。HAPPY AND ENJOY これがこのバンドのポリシーらしいがまさにその通り!聴いているだけでウキウキワクワクニヤニヤ、とにかく楽しいぞ。 こうなるとライヴの出来が気になってくる。前作EVIL NEEDS CANDY TOOのツアーでは100回以上のライヴをこなしたそうだ。中にはANDRE MATOSやVISION DIVINEなど名だたる面々のサポート・ギグもあったらしい。ぜひ生で観てみたいものだ。願来日!トリック・オア・トリートのオフィシャルサイトへ CLAIRVOYANTS / WORD TO THE WISE (2009) 正統派ヘビーメタルバンドがイタリアからデビュー! ARCADIA / COLD COLD BODY (2009) KORN やLIMP BIZKIT等のいわゆるラップ・ロック系のアルバム。 中軸となるのは軽快なドラムとインパクトのあるデス・ボイス。端々にバイキング・メタル風のフレーズもあってなかなか面白い。 イタリアが生んだブリティッシュ・ロックの精鋭!親しみやすいギター・ロック。どこか懐かしさを覚えるそのサウンドは、流れるように美しくドラマチック。憂いを含んだ湿り気のあるボーカルの歌声は深く体内に染み入る。1のタイトル曲(Morning Freedom)は爽やかな空気感がなんとも心地よいナンバー。

TIMECUT / TIMECUT (2009) 80年代に一世を風靡したオルタナティブ・ロックやガレージ・ロックの流れを汲んだサウンド。軽快で印象的なドラム。哀愁をおびたボーカルは徐々に私たちの内面へと訴えかける力がある。そんな彼らの楽曲の中でもアルバムの一曲目を飾る PIANOLOUD は象徴的な一曲。個性的でありながらキャッチーで魅力的だ。美しく静かなメロディーに語りかけるようなボーカルが印象的な3('bout You Selfish)。また落ち着いて爽やかな10(The Gift)のような楽曲も。11はRADIOHEADのカバー曲(Street Spirit - Fade Out)。ドラムが刻むリズムが強く、原曲に比べ力強い印象。ボーカルも丁寧に歌っていて良い出来だ。このアルバムの持つ彼らなりの世界観を今後どう生かし次に繋げていかせることができるか。次回作にも期待したい。タイム・カットのマイスペースへ NOIZE MACHINE / THE JUMPING CLOWN (2009) 彼らの奏でる音楽の心髄にはクラシックロックが流れている。かといって古臭いわけでは決してなく、むしろそれが心地よい。まず耳についたのは生っほいドラム音。ギター、ベースもやはり70年代の音ムンムンだ。楽曲によってかなり印象が変わるのが面白い。RAINBOWやKISSのような曲もあれば、ポップでキャッチーな曲もある。こんな彼らの音楽にさまざまな声を使い分けるボーカルはもってこいの存在。アルバムとしての統一感という面では少々劣るが、この特徴的なバンドの音は懐かしさも手伝って好感がもてる。ノイズ・マシンのマイスペースへ

ELEKTRADRIVE / LIVING 4 (2009) 80年代から90年代にかけて活動していたメロディックヘビーメタルバンドELEKTRADRIVEの再結成第一弾。 ベテランらしく、どの楽曲も安心して聴いていられる。アルバムとしてのまとまりもあり、オールドファンには納得の一枚だ。ドラマチックな1はアルバムのスタートを飾るにふさわしい華やかな一曲(Evil Empire)。印象的なギターリフで始まる2(Feed the ground)。4のアルバムタイトル曲(living 4)はけだるさと色っぽさが相俟ってなかなかの名曲。8(Dirty war of bloody angels)、12(In a superficial way)の美しいギターワークと軽快なドラミングも印象的だ。欲を言えば、もう一歩踏み込んだ攻撃的な楽曲が一つ入っていると、新しいファンへのアピールは完璧になったのではないか。これからの彼らに期待したい。エレクトラドライブのオフィシャルサイトへ MYLAND / NO MAN’S LAND (2009) ゲストにスウェーデンのギタリスト、KEE MARCELLO,TOMMY DENANDERを迎えた意欲作。彼らは自分たちの音楽に対する確固たる信念を持っているのだろう。聴いていて安心感のあるアルバムだ。ハイトーンの美しいボーカル、メロディアスなギターワーク、どれをとってもメロディアス・ハード好きにはストライクであろう。一曲目から惜しげもなく美声を聴かせてくれる。広大なスケール感のある2(The Wind Of Late September)は爽やかな風を感じるよう。力強いドラミングが印象的な4(Heart Of Emotion)。軽快な6(Age Of My Dreams)。ポップな10(Prisoner Of Love)。 オフィシャルサイトとマイスペース: |

|

|

|

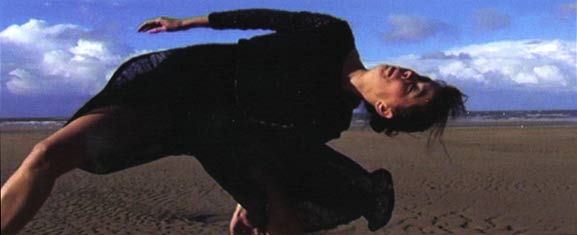

80年代の魅力あふれるグループ“モーダ“でリーダーとして活躍していた彼を覚えている人もいるだろう。彼らは当時のイタリアミュージックシーンの中で、イギリスから到来したニューロマンチックファッション(あの不滅のデュランデュラン に代表される)の流れにのって彗星のように駆け抜けたバンドの一つだった。イタリア語で歌う洗練されたいい仕上がりのインテリジェントポップを提案していた。当時イタリア語で歌うというのは、かなり勇気のいる重要な出来事だった(後にその影響をうけ、たくさんのバンドがこの選択に従った)。英語(あるいはフランス語やドイツ語)で歌うほうが、外国でのプロモーションに有利だったからだ。 80年代の魅力あふれるグループ“モーダ“でリーダーとして活躍していた彼を覚えている人もいるだろう。彼らは当時のイタリアミュージックシーンの中で、イギリスから到来したニューロマンチックファッション(あの不滅のデュランデュラン に代表される)の流れにのって彗星のように駆け抜けたバンドの一つだった。イタリア語で歌う洗練されたいい仕上がりのインテリジェントポップを提案していた。当時イタリア語で歌うというのは、かなり勇気のいる重要な出来事だった(後にその影響をうけ、たくさんのバンドがこの選択に従った)。英語(あるいはフランス語やドイツ語)で歌うほうが、外国でのプロモーションに有利だったからだ。若いアーチストの中には、最初は外国語で歌っていても、その後は自然とモーダのようにイタリア語で歌うことに戻ってくるグループも多く存在した。先ず思い浮かぶのは、Litfiba,CCCP,Diaframmaである。この頃からイタリア語で叙情性を歌うスタイルが次第に定着していった。 今日的感覚で、当時モーダが歌っていた歌詞を聴いてみるのは、おもしろい。Chimentidanzasilendaと題するこのすばらしいアルバムの最初の2曲America“アメリカ”やSe fossi“私がそれなら…”は、1987年にリリースしたモーダのCanto Pagano カント・パガーノというアルバムで歌われた曲である。この曲は、彼がソロとして活躍したその後から現在に至るまでの作品(1992年のLa maschera del corvo nero ed altre storie“黒いカラスのマスクと他の話“から2004年の Vietato morire“死ぬのは禁止”まで)とも関連している。彼の繊細で明確な声は、イギリス人アーチスト、ディヴィット・シルヴィアン. の声にどこか似ている。実際、彼らはコラボーションアルバム“Ti ho aspettato君を待った”をリリースしている。二人は同世代(アンドレアは59年、ディヴィッドは58年生まれ)で、共通点が多い。初期の作品はポップや実験的性格のもの、商業的成功には一歩足りなかったが、ソロでの制作活動において、落着きを得て、より日常的な側面を扱うようになった。90年代に出会うまで、現代音楽における二人の詩人はこのように過ごしてきた。 Danza Silendaは回顧アルバムである。通常のアルバムとは違っている。 まず、曲のセレクトが完璧で、アンドレアのデビューから今日までのキャリアを再構成するようになっている。 次に、cdにはアルバムを構成する曲のうち14曲のミュージックビデオが収録されたdvdがついている。その映像は、ダンスと振付を担当したデュオグループFestina Lente (ラウラ・シミ、ダミアーノ・フォア)が主宰するカンパニーDanza Silenda (フランス、バスノルマンディー地方カーン)とのコラボレーションで実現した。このカンパニーは、身体の動きに焦点を当てる。彼らが好んで定義する「ムーブメントコレクション」とは、動きにおいて感情の推移を表現することである。他のアーチストとの共演も多く、公演では常にこどもから大人まで(幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、先生、障害児、高齢者、ダンスや演劇の愛好者、観客、俳優、ダンサーなど)を巻き込んでいる。音楽とイメージの結びつきという実験は、ここちよくとても楽しめる。 “Chimentidanzasilenda”アルバムは、アンドレア作品を初めて体験するのに最適な選択である。いい音楽を一時間くらい楽しむだけでもいいし、dvdならすばらしいダンスパフォーマンスが鑑賞できる。

オフィシャルサイトとマイスペース: |

|

|

|

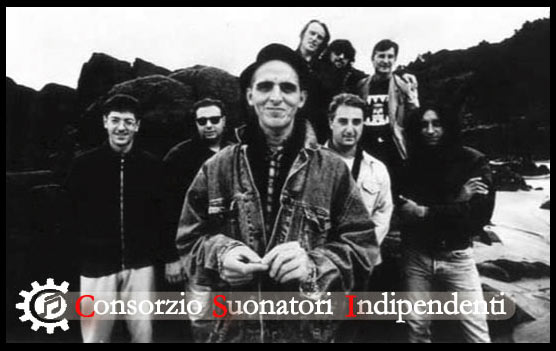

ローマ出身グロンジェの予期されなかった偉大なカムバック。1980年代、彼らがコンサートにおいて圧倒的で華々しい出現を果たしたのは、ずいぶん昔のことのようだ。革新的なおもしろいバンドが溢れていた当時のイタリア音楽シーンの中に彼らもいた。 ローマ出身グロンジェの予期されなかった偉大なカムバック。1980年代、彼らがコンサートにおいて圧倒的で華々しい出現を果たしたのは、ずいぶん昔のことのようだ。革新的なおもしろいバンドが溢れていた当時のイタリア音楽シーンの中に彼らもいた。多くのジャンル、多くのアイディア、人生経験と芸術的体験が、長い道のりの途中で拾い集めた雑多なもののように渾然一帯としているバンドだった。 演劇的で楽しいグロンジェは、社会参加において常に積極的である。歌詞や芸術家としての選択(マーケットのルールやレコード会社の意向に従属しない)にもその姿勢は貫かれている。こうしたことから、たぶんイタリアでは過去にも現在でも彼らに匹敵する者は誰もいないだろう。歴史に名を残すリーダーのマルコ・ベディーニは長い年月をかけて構想を練り、グロンジェのような多くのプロジェクトを手掛けた後、以前より小規模なメンバーでグロンジェを再結成した。 国産のウサギにはあらゆるジャンルに属しながら、いかなるジャンルにも属さない歌が集められている。 アルバムのベースはエレクトロロックであるが(”Ho visto cose”「あるものを見た」、”Squadroni della gioia”「ハッピー軍」、”L’apparenza inganna”「見た通りじゃね〜!」)、即興も多く(“Coniglio Nazionale” 「国産ウサギ」、”Normal killer”「ノーマルキラー」、”Rimanevo a Roma”「ローマに残って」)、雰囲気も急に変わる("Strano Paese" 「変わった国」、 "Karaokke" 「カラオケ」、 "Pigaciu'"「ピガチュ」)。表現力に溢れドラマチックである ロックを理解し、伝統的なイタリアンポップスとは全く異なるものを聴きたい人にお薦め。 国産のウサギ...外にでておいで...怖がらずに...

オフィシャルサイトとマイスペース: 写真:ファブリツィオ・チェーロニ(ゴーストウード) |

|

|

|

|

ウィキペディアは、まるでイタリアの歴史的人物である政治家のカブールや詩人のウーゴ・フォスコーロを記述するように、例の百科全書的な正確さでもってマッシモ・ザンボーニのことを次のように述べている。

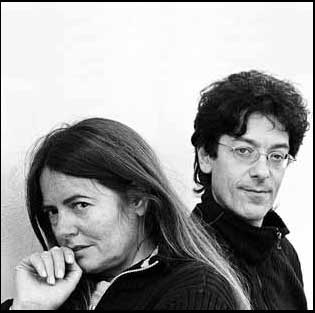

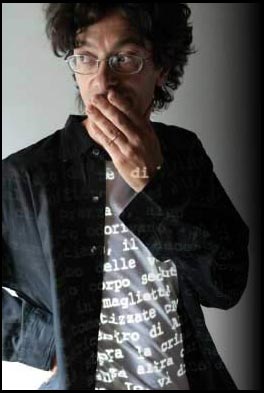

マッシモ・ザンボーニ(レッジョ・エミーリア、1957年1月27生)はイタリアのギタリスト、シンガーソングライター、作家で、パンク・バンドCCCP および後のCSIのギタリスト、作曲家であった。

しかし、マッシモ・ザンボーニはただそれだけの人物だろうか? 彼がCCCPやCSIの活動を通じて創作したいくつかの作品(例えばアルバム「友人トッリアッティ(1)と我々の類似と相違」や「コデモンド」)の素晴らしさを考えれば、それで十分だということもできるだろう。ここ30年間に彼がイタリア音楽の発展のためになした貢献は極めて重要なもので、さしずめ日本でならば無形文化財に指定されてもおかしくない程だ。であるから、百科事典の一項目に取り上げられたとしても驚くことはない! そしてここからザンボーニのソロ活動が開始するのだ。 ウィキペディアはこう記している。 2004年、ザンボーニはナーダ、ラッリ、フィアンマ・フマナーナ、マリーナ・パレンテの助演を得てアルバム「Sorella sconfitta」を発表する。.また、ルーカ・ガスパリーニ監督の「Passano I soldati」、モニカ・スタンブリーニ監督の「Benzina」、ダニエーレ・ヴィカーリ監督の「Velocita’ massima」、「L’orizzonte degli eventi」のサウンド・トラックも手掛けた。 ソロ活動以降のザンボーニは盟友ルーカ・ガスパリーニ・フェッレッティとはまったく異なる道を歩んでいる。フェッレッティがいまだにアーティストとしての豊かなインスピレーションを持ちながらほとんどシーンから引退しているのに対し、現在のザンボーニはミュージシャンとしてばかりではなく優れた作家としても活躍中である。ウィキペディアの記述はこうだ。 ザンボーニはこれまでのところ3冊の本を出版している。そのうちの1冊、「モンゴルにてIn Mongolia in retromarcia」(2002年ジュンティ・エディトーレ社)はフェッレッティとの共著だ。他の2冊は「寓話のエミーリアEmilia parabolica」(2000年ファンダンゴ社)、「初めての僕の戦後Il mio primo dopoguerra」(2005年モンダドーリ社)。 これらのうちマッシモが我々に送ってくれた「初めての僕の戦後」はいわば作家自身の日記である。三部構成でそれぞれが3つの都市、ベルリン、ベイルート、モスタル(5)に捧げられている。通読すればすぐに気付くことであるが、作家にとってこれら3つの都市はただ単に見かけ上、地理学上、遠いものであるに過ぎず、作品の作者であり話し手であり主人公である作家の魂と精神にとっては極めて親しいものなのだ。それどころか彼自身が各都市を訪れ、滞在し、観察して、それらを地理学上の場所としてのみならず人類文化の中心地として、さらには母なる都市として作品の中で相互作用させようと試みているのだ。作家は彼自身の経験と思いをこれらの都市に結び付け、各都市の歴史的・空間的な変遷や相克に深い共感を示している。

この作品を聴いているうちに、ザンボーニのこれまでの活動のこだまを聴いたとしてもなんら驚くことはないだろう。「Persona non grata」におけるザンボーニのヴォーカルにフェレッティの面影を、「Prove techniche di resurrenzione」や「Don’t forget」のメロディアスできらめくようなギターのサウンドにCIS時代の記憶を垣間見るといった具合に。しかし、この作品の価値を高めているのは、なにもこのことばかりではない。たとえば、ザンボーニ自身の作になる「Gloria glacile」では洗練されたエレクトロニックサウンドを聴かせるし、ザンボーニとナーダのヴォーカルに加えて非常にリリックな女性ヴォーカルが印象的なベースラインのトリップ・ホップ(「L'ovvio diritto al nucleare di una vergine iraniana」はその深い部分で Massive Attackのこだまが聴かれる!)、ザンボーニの書いた歌詞はキュビズムであると同時にロマンティックなものだ。これら全てがこの魅力的なアルバムに渾然一体となって溶け込んでいる。どこか懐かしい感じ印象を抱かせると共に、いまだに我々を驚かせ魅了する能力を持ったこのアーティストが到達した境地をはっきり示しているのだ。かいつまんで言えば、「L’inerme e’ l’imbattibile」はひとつの美しい音楽・映像作品であって、ザンボーニの熱烈な崇拝者のみならず、彼のことをまだあまりよく知らない好奇心旺盛なオーディエンスにとっても、非常にパッショネートな作品であることは間違いない。 イタリアにおいてであれば、とりわけザンボーニとフェレッティの長く幸せなコラボレーションを愛するファンにこの作品を薦めたい。日本の人たちには、この長いキャリアと経験をもつアーティストが到達した高い山頂とも言えるこの作品を出発地点に、少しずつ山の頂から谷を渡り海に下りて行くように彼の経歴をさかのぼり、エミーリアの地にたどり着く旅をお勧めする。(「Emilia paranoica」はCCCPの代表曲のひとつで、暗く陰影の深いサウンドと極めてニヒリスティックな歌詞が特徴的である。現在のザンボーニはこうした曲調や詩作のスタイルを明らかに和らげてはいるが、いまだにアーティステイックにも社会的にもアクティヴなミュージシャンであり続けている。) 以下にマッシモ・ザンボーニとのインタヴューを紹介しよう。 インタビュー:レオナルド・マローネ ・ 翻訳協力:原田浩介

マッシモ:実を言うと、僕は自分の芸術のためというよりは生活上の必要に迫られて演奏活動を始めました。幸いにも、たくさんの人達との出会いと様々な仕事の依頼があったおかげで、今でもこの道を歩んで行くことができるのです。後になって自分が非常に幸運であったことに少しずつ気づくようになりました。1900年代の共産主義運動によってもたらされた情熱と理想と敗北の歴史を持つエミーリア・ロマーニャ州 (6)のような土地で、CCCP-Fedeli alla Linea (7)のようなバンドを結成することは、自分が何者でどこから来たのかを自覚することを意味していました。パンク・フィロソヴィエティコ ・スタイルの演奏をすることは、決まりきったロックのスタイルとアメリカびいき(filoamericano)(8)の連中と対抗するための道具を手に入れることでもあったのです。その次に結成したCSIはCCCPよりも成功したバンドですが、こうした方向性を拡張したものであり、アーティストの視点で社会と正面から向き合う可能性を追求したものだったのです。その後、僕はソロ活動を始めたのですが、音楽活動と並んで執筆活動も始めました。書くことを通じて人間のあり方を考える上で重要ないくつかの課題、非武装、個人主義の偉大な力、人間存在の厳粛性などについて僕なりの探求を続けているのです。そんなわけで、僕はもちろん恋愛の歌も書くけれども、恋の歌はもしかしたらあまり得意とはいえないかもしれませんね。 レオナルド:あなたの現在のソリストとしての活動の本質とバンド活動時代のそれとの違いは、音楽的、美学的、概念的に言ってどのようなものですか? マッシモ:ソロ活動というのはグループで活動することと較べれば、一人で巡礼の旅をするようなものです。バンド活動では多様性が豊かな活気をもたらします。しかし遅かれ早かれマンネリ化し創造性を失ってしまうのではないでしょうか。もちろん音楽は一人ぼっちでできる活動ではありません。そうであればこそ、私にとって興味があるのは、新たな創造の息吹を吹き込む能力を持った仲間との思いがけない出会いなのです。 レオナルド:あなたが関心を寄せているイタリア人アーティスト、特に日本人のオーディエンスがイタリアの音楽に親しむきっかけとして興味深いと思われるアーティストを挙げください。そしてそれは何故ですか?あなたにとって、ご自身の作品も含め日本人オーディエンスに聞かれるべき作品を教えてください。 マッシモ:まず初めに、私は一匹狼であるということを言っておかなければならないでしょう。現在、イタリア文化は難しい状況にあります。ことに音楽は実体の無い教養として軽んじられ、小さな派閥と栄光の幻想に分断されてしまっています。おそらく音楽が真の存在意義を取り戻すには狭い音楽界の中でのみやり合っているだけでは駄目で、歴史と渡り合うだけの力をつけることが必要でしょう。もちろん、センセーショナルな歌は次から次へと現れてはいますが、どれもこれもあっという間に忘れ去られていきます。しばしば興味深いグループは現れますが、私の関心はもっと違うところにあります。偉ぶる訳ではないですが、私は同志といえる仲間を見つける事ができないのです。もちろん、友達ならたくさんいますよ。私が特に高く評価しているのは、ナーダ、サーロ・コセンティーノ、ヴォルフガング、オッフラーガ・ディスコ・パックス、レ・ルーチ・デッラ・チェントラーレ・エレットリカといった人々です。

マッシモ:アーティストとファンが同じ精神的空間に属することはもちろん重要ですが、同じ物理的空間を共有することもそれに劣らず大切なことです。お互いに眼と眼を見つめあい、ステージ裏の楽屋でちょっとした言葉を交わす。こういったことは、さらなる前進のための大きな原動力になるのです。私はイタリア語で自分の作品を創作しますが、おそらく音楽もイタリア風に演奏しているのでしょう。ソリストとしてはまだイタリア国外で演奏したことはありません。日本公演はぜひやってみたいですね。日本は言葉の壁を軽々と乗り越える可能性を秘めた数少ない国のひとつでしょうから。 レオナルド:あなたのこれまでの芸歴において様々なレーベルに録音した作品の中で、あなたの芸術にとって本質的で重要なディスクについて語ってください。 マッシモ:それはCCCP時代の1984年に出した初の45回転EP、Ortodossia(オルトドッシア)です。その後、Live in Pankow(ライブ・イン・パンコヴ)、Spara Jurij(スパラ・ユーリィ)、Punk Islam(パンク・イスラム)といったパンク・フィロソヴィエティコの作品を発表しましたが、全てはここから生まれたのです。CIS時代ではLinea Gotica(リネア・ゴティカ)。この作品では歴史の重みを意識し時代を理解し、それらを音楽の中に織り込もうと試みました。ソロ活動の作品ではSorella Sconfitta(ソレッラ・スコンフィッタ)。これは、人間の存在条件や敗北に内在する普遍的で魂の救済的な側面について、私なりに考察した結果生まれた楽曲です。 レオナルド:あなたの作家活動について語っていただけませんか?特に、作曲家/ミュージシャンとしての仕事とどのようにしてバランスを取り、折り合いをつけているのでしょうか?

レオナルド:イタリア国外における私たちの祖国のイメージや人気と、イタリアの現実や実態についてあなたはどのように考えていますか?そして、そのことはあなたのアーティストとしての創作やプロジェクトに何らかの影響を与えているのでしょうか? マッシモ:この問題は僕の仕事や人生における最重要課題です。祖国にいながら、僕はまるで自分が亡命者であるかのように感じています。僕は君が質問のなかで指摘したイタリアについてのステレオタイプと現実のイタリアとの間の矛盾や不一致をいつも肌身に感じていて、そのことについて考えずにはいられません。イタリア人気質に対する甘ったるい思い込みやイタリア人はいい人たちだといったステレオタイプは、僕たちイタリア人にとってある意味で迫害や抑圧のようなものなのです。こうした考えから僕はダニエーレ・ヴィカーリの映画「我が祖国の現状」のためにひとつの楽曲を作曲したのです。現在、僕たちイタリア人は全くの盲目状態のなかに生きることを余儀なくされています。僕はそのような状態に対して強い熱意を持って立ち向かう必要性を感じているのです。 レオナルド:それでは日本についてはどのように考えていますか?日本に興味がありますか?もしそうなら、その理由は? マッシモ:日本のことはあまりよく知らないけれども、畏敬の念は抱いています。日本は大変魅力的な国ですね。僕は日本文化の本質的で調和のとれたところが好きです。非常に繊細な要素から成り立つ完全なる世界。僕の創作活動ととても近いものがあると感じています。このことについては僕の著作「初めての僕の戦後」の中でも触れました。ミュージシャンといえば70年代に活躍した山下勉のことを思い出します。もちろん坂本隆一のこともよく知っていますよ。それに、吉本バナナも忘れてはいけませんね。でも本当のことを言うとその他にはあまり知らないのです。

(1) イタリア共産党の政治家

(2) 1950〜1960年代に流行した各地の海辺に設置されたダンスホール (3) イスラームの1日5回の礼拝の時間に周辺のムスリム達にモスクに集まるよう呼びかけることをアザーンといい、その役割を担うイスラーム僧をムエツィーンという。 (4) Orietta Bertiの流行歌「Finche’ la barca va」。イソップ物語の「蟻とキリギリス」を引用し、成り行きに任せ事態を変えるために努力をしないことを皮肉っている。 (5) Mostar。ボスニア・ヘルツェゴビナ南部を流れるネレトバ川の畔の都市。その名は旧市街にあり現地の言葉で「古い橋」を意味するStari Most橋に由来する。残念なことに橋はボスニア内戦で破壊されたが2004年に歴史的に忠実に復元され、橋とその周辺は2005年にユネスコの世界遺産に登録された。 (6)この地域は歴史的に共産主義政党の支持率が高くrossa Emilia (赤いエミーリア)とも呼ばれこともある。 ザンボーニを中心に結成されたバンド。CCCPはソヴィエト社会主義連邦共和国の省略記号でもある。 (7) filosovietico:ソヴィエトびいき。filo-はギリシア語起源の「親和」、「共感」を意味する接頭辞。

オフィシャルサイトとマイスペース: |

|

|

|

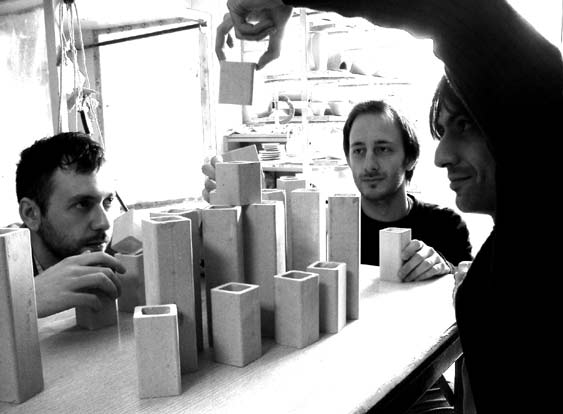

我々はMadcap Collectiveの創立者の一人であるフェデリコ・フェデリチから、彼らのレーベルについて刺激的で興味深い話を聞くことができた。Madcapは本物のクリエイターたちの集合体で、ミュージシャンばかりか、グラフイック・デザイナーや映画制作者など様々なアーティストたちが参加している。既成の美学や芸術哲学の価値観の枠に押し込めておくことのできない、真の自由者集団と言ってよいだろう。とはいえ、彼らには彼らのなりの理想とするモデルがあるようだ。まずに頭に浮かぶのはなんといっても、フェデリチ自身がMadcap全体のインスピレーションの源と明言しているように、最も美しくかつ創造的であった初期のピンク・フロイドの天才的アーティストで、今は亡きシッド・バレットの名前であろう。実際のところ、レーベル名の『Madcap』はシッドの初ソロ・アルバム『The Madcap Laughs』に由来しているのだ。シッドの音楽には、色々な物売りの声が飛び交い、現代社会の様々な物音に満ちたヴォードヴィルに通じるところがある。とりわけMadcapのアーティストたちに影響を与えたのは、彼のそうした音楽の感じ方だ。さらに、独特な声の響き、鳥のさえずりのような魔力に満ちた歌い回し、言葉が持つ意味や音そのものと戯れそれらを思うがままに操るシッドの芸術的センス。こうしたシッドの影響が、Madcapの広範な作品のいずれにも共通の通奏低音として鳴り響いているのだ。もちろんその他にも、偉大なMoondog、Gentle Giant、 Robert Wyatt やCanterbury Rockのミュージシャンたちの名前も忘れるわけにはいかないだろう。Madcapのアーティストの音楽には、これら先人たちのサウンドがまるで星屑のように溶け込んでいるのだ。Madcapの多数のアーティストの中でもとりわけ我々の気に入ったのは、ベアトリーチェ・アントリーニだ。彼女のデビュー・アルバム『Big Saloon』は鮮やかな色彩的コントラストに満ち、まるで回転花火か万華鏡のようだ。また、ダークで強迫的なサウンドが特徴のファーザー・マーフィー、夢見る様でThe Residentsを思わせるグレーテルとヘンゼル、他に類をみない軽いフォーク調サウンドのペントリーノなど、気になるアーティストが目白押しだ。 我々はMadcap Collectiveの創立者の一人であるフェデリコ・フェデリチから、彼らのレーベルについて刺激的で興味深い話を聞くことができた。Madcapは本物のクリエイターたちの集合体で、ミュージシャンばかりか、グラフイック・デザイナーや映画制作者など様々なアーティストたちが参加している。既成の美学や芸術哲学の価値観の枠に押し込めておくことのできない、真の自由者集団と言ってよいだろう。とはいえ、彼らには彼らのなりの理想とするモデルがあるようだ。まずに頭に浮かぶのはなんといっても、フェデリチ自身がMadcap全体のインスピレーションの源と明言しているように、最も美しくかつ創造的であった初期のピンク・フロイドの天才的アーティストで、今は亡きシッド・バレットの名前であろう。実際のところ、レーベル名の『Madcap』はシッドの初ソロ・アルバム『The Madcap Laughs』に由来しているのだ。シッドの音楽には、色々な物売りの声が飛び交い、現代社会の様々な物音に満ちたヴォードヴィルに通じるところがある。とりわけMadcapのアーティストたちに影響を与えたのは、彼のそうした音楽の感じ方だ。さらに、独特な声の響き、鳥のさえずりのような魔力に満ちた歌い回し、言葉が持つ意味や音そのものと戯れそれらを思うがままに操るシッドの芸術的センス。こうしたシッドの影響が、Madcapの広範な作品のいずれにも共通の通奏低音として鳴り響いているのだ。もちろんその他にも、偉大なMoondog、Gentle Giant、 Robert Wyatt やCanterbury Rockのミュージシャンたちの名前も忘れるわけにはいかないだろう。Madcapのアーティストの音楽には、これら先人たちのサウンドがまるで星屑のように溶け込んでいるのだ。Madcapの多数のアーティストの中でもとりわけ我々の気に入ったのは、ベアトリーチェ・アントリーニだ。彼女のデビュー・アルバム『Big Saloon』は鮮やかな色彩的コントラストに満ち、まるで回転花火か万華鏡のようだ。また、ダークで強迫的なサウンドが特徴のファーザー・マーフィー、夢見る様でThe Residentsを思わせるグレーテルとヘンゼル、他に類をみない軽いフォーク調サウンドのペントリーノなど、気になるアーティストが目白押しだ。

翻訳協力:原田浩介 レオナルド:チャオ、フェデリコさん!マッドキャップ・コレッティーヴォのレーベルとしての特徴や活動内容を教えてくれませんか。 フェデリコ:Madcapはひとつの巨大な家族のようなものとして生まれたんだ。レーベルを立ち上げた僕たち3人は、まるでカバラ数秘術によって前もって運命づけられていたかのように、3年間のうちに立て続けに生まれたんだよ。初めは単に新しいレーベルを創立することだけが目的だった。だけど、しばらくするうちに誰が聴いてもMadcapだとわかるレーベルとしての個性を作り出すために、僕らの活動に参加してくれるアーティスト同士の間に人間的な絆をつくることに注意を向けるようになったんだ。血のつながった家族の構成員同士がそうであるように、相互に関係しあいながらひとりひとりのメンバーがレーベル全体に活力を与えているんだよ。僕らの仕事が芸術だなんていうと大げさだけど、音楽を制作したり作品を配給したりすることは、Madcapの仲間たちの間で各人が生み出したものをお互いに交換しあうことを可能にするためのひとつの方法といえるだろうね。家族へのたとえを続けるならば、そうであってこそ、個々のアーティストは活力を失わずにいることができるし、非常に個性的であれこれの演奏や作品に影響を与えずにはおかない、他のアーティストの音楽的アイデアや雰囲気や作品と徐々に一体化していくことができるんだ。Madcapのアーティストたちはそんなふうにしてレーベルの創立当初から、自らの音楽的ポリシーに従って自分自身を最高に表現する方法を追求している他のアーティスト仲間を探しているんだよ。

フェデリコ:実を言うと、日本人アーティストのことはあまりよく知らないんだ。去年、Madcapのアーティストであるゴンマ・ワークショップが本国で有名な日本人アーティストと一緒に何度かパフォーマンスをしたんだけど、残念ながら彼の名前を思い出せない。それはビデオ・クリップのパフォーマンスだったんだけどね。僕自身は伝説のバンドGhostやGhostのメンバーの1人が友情出演した Damon and Naomi, のライブを企画する機会があった。以前はZenigevaやMelt Bananaもよく聴いたよ。もちろん、他にもっとたくさんのアーティストの名前を挙げることができるけどね。

フェデリコ:それは、歌としての形式をあくまで尊重しながらも、ノイズ・ロックを追求する熱狂的で執拗なまでの姿勢だね。日本に住んでる友達が何人かいるんだけど、折にふれて色々な日本のグループをマイスペースにアップしてくれている。まるで、日本料理の代表的な献立を僕らに教えるようにね。あ、そういえば、日本といえば桃の木、桃の花だっけ(ここでフェデリコさんは桜と勘違いしています!)。ところで、来年の春に日本で僕たちのアーティスト、ファーザー・マーフィーの最新アルバムを出す予定なんだ。アメリカツアーから戻ったらすぐに準備に取りかかるつもりだよ。 レオナルド:イタリアの音楽、芸術や社会の現状についてはどういうふうに考えていますか。 フェデリコ:ちょっと難しい質問だね。僕の個人的な見解という前提でなんとか答えてみよう。音楽業界に限ってみれば、なんと言っても、アーティストたちが多くの障害を乗り越えるためにインターネット革命が大きな貢献をしたってことは確かだろうね。そのおかげで、彼らは自分たちの存在を海外でも知ってもらうチャンスを簡単に手に入れたのだから。問題はフィルターがないってことだ。今やクオリティーに関係なく、誰でも簡単にネット上にアップ・ロードすることが可能だからね。まぁ、いったい誰にそのフィルターあるいは検察官の役割を務める資格があるのかってのは難しい問題だけど。ともかく、イタリアのミュージシャンたちがイタリア国内だけに安住している限りはイタリア音楽に望みは無いだろうね。それって、マンマが「うちの子は歌ったり楽器を演奏したりするのがとっても上手なのよ!」って言うようなものだから。海外でのライブ・パフォーマンスのオファーは確かにある。ちょっと夢みたいな話をさせてもらうと、今のイタリアの音楽シーンがよどんだ沼地にはまり込んで停滞してしまわないためには、アーティストたちに何らかの具体的な仕事やプロジェクトを保証する、有効な支援策をみつけることが必要だと思う。これら全てをあわせて考えると、インターネットによる音楽配信はとてつもない可能性を秘めている。従来のCD販売といった従来の古典的な音楽の配給システムを捨て去って、アーティストとオーディエンスを共に満足させるためには、ちょっと極端なアイデアかもしれないけど、次のような方法はどうだろう。昔からある円盤レコードにCDRや1回だけネットから音楽を高品質でダウン・ロードするための暗号コードを埋め込んだものを販売する、あるいはファンが音楽をネットからダウン・ロードしてそれを楽しみつつ、アーティストが近くの町にやって来てコンサートを開くのを首を長くして待つ、そしてコンサート会場で直接CDを購入する。なかなかいけるアイデアだと思わないかい?

フェデリコ:ベアトリーチェとは、彼女と僕らの類似点に気付いた、共通の友人を通じて知り合った。彼女とは最初はまったく純粋に仕事上の付き合いだった。彼女は独特の声とサウンドを持った個性的なアーティストであるけれど、今ではそれ以前に僕らの友達と考えている。まったく、ベアトリーチェはMadcapにぴったりのアーティストだよ。彼女のデビュー・アルバム『Big Saloon』の仕上がりにはとても満足しているし、彼女がイタリア中を縦横無尽に公演してまわるの見るのはとても楽しかった。次の新作はもうほとんど完成してて、まさにメガトン級の爆弾だ。だけど正直に言えば、もっと出演やライブの機会を増やすことができるのならば、Madcapでの活動だけにこだわる必要はないよって彼女に言ったんだ。彼女はMadcapの一員ではあるけれど、彼女には自分自身の道があるからね。でも、もうすぐ彼女の新作『A due』がUrtovox レーベルから出るから、あれこれ喋るのはこの辺で止めておくよ。 レオナルド:ありがとう。いつか逢えることを楽しみにしています。

|

|

|

|

ヴェルシリア (1) からデビューしたバンド、それとも彼らが言うよう “メンバーのうちの3/4はルッカ県(トスカーナ州)のマッサローザから“と正確に言うべきなのか。(デビューと言っても、彼らは実際のところ、かなり長い経歴を持つ。) ヴェルシリア (1) からデビューしたバンド、それとも彼らが言うよう “メンバーのうちの3/4はルッカ県(トスカーナ州)のマッサローザから“と正確に言うべきなのか。(デビューと言っても、彼らは実際のところ、かなり長い経歴を持つ。)彼らのデビューアルバム“Diferodibotte (ディフェロディボッテ)” は、現在のイタリアロック界にとってちょっとした贈物だ。緊張感に溢れ、そしてなぜかいつも耳に馴染みやすい彼らの音楽は、時々、どこかで耳にした音楽と結びつくことがある。彼らのCDに聴き入ってると、レディオヘッドの幾つかの複雑なメロディー(多くは、ごく最近の最もインスピレーションの強いCD)を連想することがある。 また、ある時は、彼らのインパクトの強さと音楽スタイルは、独特な音の処理や、リズミカルな音の接合などから、モグワイ(スコットランドのポストロックバンド)の乾いたロックを思い出させる。 しかしそれらの音の連想は、彼らの発する個性的なサウンドからも分るように、長い経歴を持つ彼らが築き上げてきた音楽なのだ。 そして、それらの音に、ファビオ・アンジェリの透き通り、表現豊かな声、また鋭くもあり、時折見せる優しいさざ波のような声が浮かび上がっている。 彼は素晴らしい表現者であり、そして人生の語り手、人の心、敗北と鏡の中の眼差しの語り手、鉄と樽(下記のインタビューを読んでもらうと良く分る)の語り手と言える。 彼らのデビューを飾るには、本当にふさわしい一枚だ。(彼らの長い経歴からも伺えるように、彼らにとって、ある一つの到達点と言えるのかもしれない。) イタリアの大スター ヴァスコ・ロッシが、一番最近のイタリアツアーで彼を同行させたのは、単なる偶然からではないだろう・・・。 本当に素晴らしい! 翻訳協力:大西佳弥

インタビュー:レオナルド・マローネ

君たちイタリア会館のサイトで、レ・ルーチ・デッラ・チェントラーレ・エレットリカ の紹介記事をみたよ。彼の作品は、イタリア音楽全体の中でも新しいものだし、もっと知られるだけの価値はある。イタリア音楽に限らず、最近の音楽シーンで最も重要な作品のひとつだね。そのほかには、ヴィチーノ・カポッセーラ の アルバム「オヴンクェ・プロテッジ」、ナーダ、モルテーニとマルコ・パレンテ の斬新な音楽、今では解散してしまった マッシモ・ヴォルーメ の エミディオ・クレメンティ の素晴らしい歌詞、C.S.I. の アルバム「コー・デ・モンド」、インスト系では ジャルディーニ・ディ・ミロ、英語で歌う ユッピー・フルー の イタリアン・ロック といったところが注目だね。そしてイタリアン・ロック の最も偉大な グループ のひとつが ズー だ。 ジョン・ゾーンが彼らを認めてサポートしてるってことはよく知られているね。 レオナルド: あなた達は誇り高きトスカーナ人でヴェルシリア地方出身だよね。残念なことに日本では、トスカーナのこの地域のことはあまりよく知られてないんだ。トスカーナにはフィレンツェ、シエナ、ピサといった、あまりにも有名な観光都市があるために、そのほかの地域はかすんでしまっているからね。君たちの故郷について日本のオーディエンスにどんなことを伝えたい? 君も知っているように、ヴェルシリアの目立った魅力のひとつはデカダンス趣味だ。そのおかげで最近ではセレブたちも含め、たくさんの旅行客が来るようになったし、国際的にも人気を集めるようになった。だけど、この地域の考え方の多様性こそは最も偉大な豊かさだ。今までそうであったように、これからもずっとそうであって欲しいね。まぁ、それはさて置き、ここにはほんの少し足を延ばすだけで、色々な名所・史跡があちこちにある。芸術の町ピエトラサンタ、石切職人と反逆者たちの城砦で知られるアルタ・ヴェルシーリア (13) 、アプアーノ・アルプス、フォルテ・デイ・マルミ (14) の高級リゾート、マッサチュッコーリ湖周辺の湿地帯の手付かずの自然、ヴィアレッジョの町の民衆的風刺に富んだカーニバル、長老たちの造船所、日曜日の海水浴客たち...。民衆性とブルジョワ性、埃と金塊、国際的人気とアンダーグラウンド、宗教性と民衆性、団結とヴァイオレンス...。ここは情熱の大地、海と山の間にひしめくようにして生きる人々の両手に刻み込まれた大地だ。もし、斜塔で有名なピサの奇跡の広場に驚愕した心を鎮めたいのなら、そして美しい景色、おいしい食べ物やワイン、歴史を味わいたいのなら、ヴェルシリアを訪れるのはよい選択だね。この地域を訪れるなら、特にカーニバルの季節である冬をお勧めするよ。ヴィアレッジョのカーニバルでは、紙粘土でつくられた寓意に満ちた様々な山車を見ることができるからね。ある有名なカーニバルのカンツォーネでも歌われているよ、「僕らはみんな夢の中、まるまるひと月夢の中、この世は紙でできている」ってね。日本の人たちが初めてこの地を訪れるのには、ちょうどよい入門になると思うよ。 レオナルド: あなた達の今の活動の延長として、将来、外国で演奏する計画はあるのかな?もしそうならどこの国?あなた達のツアーを国外まで広げる計画はある? ファビオ (エステリーナ): 外国での演奏は、イタリアのバンドにとって簡単なことじゃない。それは言葉の問題だけじゃなくて、僕たちの国、イタリアには国内でさえも文化的な組織がないからね。海外にそうした組織の支所、せめて文化的な企業だけでもあればいいのに。まずはなんといっても喰ってかなきゃいけないんだけど、僕らの音楽を外国に紹介できればどんなにいいだろうね。僕たちがこれまでに制作したディスクや、全てのビデオを外国のどこかのイタリア文化の振興機関に、例えばマッサローザ出身者の多いサン・フランシスコに送ってみようかと思っているんだ。ひょっとしたら、興味を持ってくれるかもしれないだろ?

(1) トスカーナ東北部の沿岸地方の呼び名。美しい砂浜が続き国際的リゾート地として名高い沿岸部と後背にそびえるアプアーノ・アルプスとの間には歴史豊かな美しい都市が散在する (2) Eugenio Montale (1896-1981) イタリアの詩人、文学者、1975年ノーベル文学賞受賞. (3) Carlo Lizzani イタリアの映画監督、映画「エステリーナ」(邦題「白い道」)は1959年製作. (4) Joseph Conrad (1857-1924) ポーランド系英国人の小説家、海洋文学で知られる. (5) Albert Camus (1913-1960) フランスの小説家、代表作は「異邦人」、「ペスト」.1957年ノーベル文学賞受賞. (7) 16世紀に栄えたルッカ共和国の外港として拓かれた港町で、その名は付近を通る中世のVia Regis街道(王の道)に因む.シェリー、バイロン、マンゾーニ、ダヌンツィオ、プッチーニらが滞在したことで知られる.現在はイタリア有数の国際的高級シーサイドリゾートとして多くの観光客を集めている.なお、ヴィアレッジョは一般的にはヴェルシリアの代表都市とされている. (8) 歴史的ヴェルシリア.Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzemaの4都市からなる. (9) 多くの歴史的建造物で有名.長い伝統工芸の歴史を持ち、現在では世界中から多くの美術家達が移り住みアトリエを構えている.近隣には詩人カルドゥッチ(1906年ノーベル文学賞受賞)の生家もあり、芸術の香り高い都市である. (10) 豊かな自然に恵まれた湖で多種多様な野鳥が生息し、付近一帯は自然公園となっている.湖畔にはプッチーニの別荘があり、夏には野外オペラフェスティバルが開催される. (11) エトルリア時代にまで遡る非常に古い歴史を持つ都市で、かつてのルッカ共和国の首都.旧市街を取り囲む中世の城壁が現在でも完全な姿で遺されている. (12) マッサチュッコーリ湖畔の町. (13) campanilismo お国自慢、郷土愛、おらが国主義.かつてルッカは都市国家ルッカ共和国の首府として領域内の諸都市に君臨し支配してきた。そのためか、周辺地域の住民には歴史的にルッカに対する根強い対抗意識があったようである. (14) 歴史的ヴェルシリアのうち、アプアーノ・アルプス山麓の丘陵地帯に位置するSeravezza, Stazzemaを指す. (15) 高級シーサイドリゾートとして有名.都市の名前はトスカーナ大公レオポルド1世が1788年に建設したIl Fortino砦に因む. (16) Camorra シチリアのマフィアと同様のナポリの暴力的犯罪組織. (17) trabocchi この地方独特の岸から海に向かって突き出た沿岸漁業用の背の高い木製の足場のような設備. オフィシャルサイトとマイスペース: |

|

|

|

|

世界中の平凡なものたちよ、 安心しなさい。 どこへ行こうと、 私はあなたたちをあなたたちの罪から解き放ちます (Manuel Agnelli, “E’ solo febbre - 熱だけ”) オフィシャルサイトとマイスペース: |

|

|

|

|

このことはメジャー系音楽産業に対抗して自主独立的な姿勢を貫く新しい世代のミュージシャンたちに負うところが大きい。彼らが今日利用可能な技術的手段の無限の可能性、つまりコンピューターやインターネット、そして良い意味でのグローバリゼーションの成果に助けられているのは本当だ。多くの実例がまるで毛沢東の百花政策時代のようにイタリア各地から生まれている。シチリアからは以前にも述べたことのある前衛ロック・トリオ、マルタ・スイ・トゥビ が、エミリア・ロマーニャからは ペネローペ・スッラ・ルーナ が、さらに南に目を向けるならば、プーリアからはクヮルテット・レスカルゴ. カーメラ66はこうした背景をもとに登場したのだ。まったく輝かしい! 彼らのアルバムについて少し語ってみよう。誇り高くかつ知性的にイタリア風のやりかたで消化され再提示されたさまざまな音楽の影響を否定するのは無駄なことだろう。それらの中でも、とりわけ90年代のシカゴのある種のサウンド、たとえばデイヴィッド・グルブス やトルトウーズなどの影響は明らかなように思える。しかしこれは彼らの美点ではあっても欠点や限界ではな。アルバム“イン・ソスペーゾ”にはそのほかにも、たとえば優れたセンスとバランスで取り入れられたエレクトロニックなど、さまざまな要素がみられる。ほんのわずかではあるがあまりにも洗練されすぎていると思われる部分はあるものの、全体的に落ち着いた雰囲気のアルバムでなかなか聴かせるものがある。だからと言って彼らの音楽は決して懐古的ではなく、非常に多彩な表現力と豊かなスタイルを持ち、我々にイタリア音楽の未来についての希望を抱かせるものだ。

最高だ!

我々はいくつかの質問をカーメラ66にぶつけてみた。彼らは非常に礼儀正しく、彼らとのおしゃべりを通して以下の興味深いミニインタビューが実現した。 インタビュー:レオナルド・マローネ 翻訳協力:原田浩介 レオナルド: まったく観念的なものではあるけれど、君たちにはよりどころとなるものがあって、それらは君たちが気付かないうちに君たちの音楽に流れ込んでいるよね。 Camera 66:僕たちの現在のよりどころはトルトワーズ、オートクル、ガストル・デル・ソル、ピンク・フロイドのアルバム“おせっかい”やポンペイ・ライヴのベスト、フェンネス、アルヴォ・ノート、それに坂本龍一だ。 Camera 66:In sospesoが言わんとするところは、はっきり定まらず宙ぶらりんで感情的にも緊張した状況、あるいはあいまいだけど実現することが待ち望まれているある出来事に先立つ瞬間、多かれ少なかれそんなとこかな。 Camera 66:曲としてはタイトル・トラックの“In sospeso”が最もバランスのとれた曲だ。最も意味深長な歌詞は2曲目“Tutto e' bene quel che finisce”に含まれている。「君の知らないことはすべて大切だ...疑うんだ、理解するために」ってね。メディアによる洗脳や文化の画一化から眼を覚まそうと努力をすること。知ろうとすることや自ら問い続けることは、自分が考え信じることを本当に理解し選択し正しく認識するために大切なことだってことはしっかりと覚えておかなきゃならないよ。. |

|

|

|

イル・ジェニオの音楽は部分的にではあるがフランスの音楽シーンからインスピレーションを受けている。具体的にはゲンズブール、もっと新しい世代ではエール のヴィンテージスタイルの音楽の影響が感じられる。もちろん彼らの音楽に影響を与えたのはこれらのアーティストのみにとどまるものではないが。イル・ジェニオの音楽はイタリアの文化やメロディーに対する愛着に強く根ざしてはいるが、これまでのイタリアにはみられなかったタイプのサウンドを響かせている。 イル・ジェニオの音楽は部分的にではあるがフランスの音楽シーンからインスピレーションを受けている。具体的にはゲンズブール、もっと新しい世代ではエール のヴィンテージスタイルの音楽の影響が感じられる。もちろん彼らの音楽に影響を与えたのはこれらのアーティストのみにとどまるものではないが。イル・ジェニオの音楽はイタリアの文化やメロディーに対する愛着に強く根ざしてはいるが、これまでのイタリアにはみられなかったタイプのサウンドを響かせている。彼らの音楽はバウステッレの音楽と類似した部分があるものの、少なくとも見かけ上はもっとソフトなスタイルを指向しているようだ。イル・ジェニオは突然現れたポップミュージックの流星みたいなものだ。輝かしくもノスタルジックで、まるで数十年前のディスコのミラーボールのようだ。とても聴きやすいが決して表面的ではない。既に述べた神様ゲンズブールや、彼と並んでイル・ジェニオのエレクトリックでモダンなポップミュージックのインスピレーションの源となった彼らのミューズ、ブリジッド・バルドーやジェーン・ビルキンがそうであったように。 また、“23”というタイトルの最新ディスクを発表したブロンド・レッドヘッドとの間にいつくかの類似点を指摘することも可能だろう。しかし、我々はブロンド・レッドヘッド の魅力的な女性ヴォーカル、カズ・マキノの代わりに、イル・ジェニオのヴォーカルのポジションにロリータ風でエロティックかつ挑発的な声を持つアレッサンドラ・コンティーニを見出すのだ。 イル・ジェニオの曲は曖昧で人を煙にまくようなタイトルや歌詞を持っているが(ポルノ・ポップ、カンフーのヒーローたち、アップリケ)、いずれもよく耳になじみ忘れがたいものばかりだ。特定の曲について細かく引き合いに出すのは無駄なことだろう。言及されない他の曲にとって罪なことだから。しかし、全曲中最高の出来ばえの“ア・クエスト・プント”についてだけはひとこと言っておきたい。この作品はこのデュオの傑作でアルバム全体を貫く曖昧で官能的な美学のマニフェストだ。 このアルバムに含まれている曲はいずれもじっくり味わう価値のあるものだ。太陽の下で、あるいは蒸し暑い夏の昼寝の薄明かりの中で、あるいは空を見上げれば日没がいつまでも訪れそうにない八月の日暮れのろうそくの下で。

僕らはキーボーディストでデュオのアレンジャーであるジャンルーカ・デ・ルベルティスと共作者でヴォーカル兼ベーシストのアレッサンドラ・コンティーニにいくつかの質問をぶつけてみた。彼らはアルバムのプロモーション・ツアーのために非常に多忙でもあるにもかかわらず、以下のミニ・インタヴューを僕らにプレゼントしてくれた。 インタビュー:レオナルド・マローネ レオナルド:親愛なるジャンルーカ、アレッサンドラ、最初の質問としては少し奇妙だけど君たちにひとつ尋ねたいことがあるんだ。日本ではイタリア人やイタリア人のやり方について語るとき、こんなふうに言われる。イタリア人は、マンジャーレ、カンターレ、アモーレ(食べること、歌うこと、愛)ってね。君たちはイタリア人についてのこのステレオタイプをどう思う? イル・ジェニオ:実は今まさにこの瞬間、君の質問に答えながら僕たちは食事してるんだ。それに後でたぶん歌うことになるだろう。だけど、愛についてはあいにくリザーブがないね。いずれにしろ、僕らからみればなかなか悪くないステレオタイプに思えるけど。

レオナルド:最近イタリアで起きていること、つまり、政治、マフィアやナポリのごみなどの社会的問題、あるいは経済や文化の危機などについてどう思う?西洋でない国の人々に君たちの国について何を伝えたい? *ゲンズブールの代表曲で様々なミュージシャンがカバーしている。ゲンズブール自身の監督で同名の映画も制作された。

Myspace: |

|

|

|

今一番熱いシチリアン・バンド、マルタ・スイ・トゥービの全ビデオ・クリップを記録したDVDの登場!さらにマルタと共にイタリア中を駆け巡りながら彼らのコンサートを追ったドキュメントに、ヴァン・セナーレスのイグルー (氷でできたエスキモー式住居)における、なんと氷に彫りこんだ楽器(弦楽器製作者ティム・リンハートによって作られた楽器です。)だけで演奏した信じられないライブ・パフォーマンスのルポと、まさにてんこ盛り! 今一番熱いシチリアン・バンド、マルタ・スイ・トゥービの全ビデオ・クリップを記録したDVDの登場!さらにマルタと共にイタリア中を駆け巡りながら彼らのコンサートを追ったドキュメントに、ヴァン・セナーレスのイグルー (氷でできたエスキモー式住居)における、なんと氷に彫りこんだ楽器(弦楽器製作者ティム・リンハートによって作られた楽器です。)だけで演奏した信じられないライブ・パフォーマンスのルポと、まさにてんこ盛り!DVDに加えて、さらに、さらに、4曲の新曲が入ったCD付き。これら全ては来たる10月に発表される彼らの最新公式アルバム“Sushi e Coca”へのおいしいイントロだ。今年の秋はなにやら面白くなりそうだ。 我々は期待を胸に彼らにインタビューを試みた。 インタビュー:レオナルド・マローネ 翻訳協力:原田浩介 レオナルド:本当のところ、「マルタ・スイ・トゥービ」ってどういう意味なの?名前を決めるにあたって、この名前にどういう想いをこめたかったの?それに、どうして君たちの最新ディスクに「寿司とコーカ」というタイトルをつけたのかな? ジョー:ああ、バンドの名前はね、ある飲み会の時に思いついたんだ。その頃、僕達(ジョーとギタリストのカルメーロ)はまだ名前のなかった新しく立ち上げた音楽プロジェクトにどうしても名前を決めなきゃならなかった。というのも僕たちが演奏することになっていたクラブのオーナーがコンサートの宣伝ポスターを作ろうとしていたからバンドの名前が必要だったんだ。で、その夜、やっとの思いで思いついたのがマルタ・スイ・トゥービだったって訳さ。最初、僕はその名前が気に入らなくて、もっといい名前を思いついたら変更するつもりだった。でも、その時のコンサートでたくさんの人たちが君と同じ質問をしたんだ。「マルタ・スイ・トゥービ*1ってどういう意味?」ってね。それでこの名前がみんなの興味をひくものだってことがわかった。で、結局この名前でやってくことにした。それで、僕たちに残されたのは、名前に何らかの意味を与えて、そのうまい説明を見つけることだけだった。で、そのアイデアってのは良く知られているように、こうなんだ。「マルタっていう女の子がいた。僕たちは二人とも彼女のことが好きだった。だけど、お互いにそうとは知らずに張り合っていた。ある時三角関係に気付いて、僕たちは殴りあいながらそれぞれの言い分を主張しあった。パイプがゴロゴロしている工事現場でね。」 全くばかげた話だけど、それと同じぐらい僕たちのファースト・アルバムのことで出会ったインタビュアーたちの間でこの話は有名になったんだ。 僕たちの最新ディスクのタイトル「寿司とコーカ」はアルバム中の曲の名前から取った。僕が今住んでいる街、ミラノのことを歌っていて、寿司を食べたりコーカをやったりといったそこでのライフスタイルを描いている。イタリアでは寿司はエキゾチックな料理で高価なエリートの食べ物と考えられているんだ。 *1 英訳するとMarta on the tubes. tubiはtubo=チューブ、パイプの複数形。 カルメーロ:マルタ・スイ・トゥービはある別の名前の代わりなんだ。その名前は僕たちをリッチで有名にするはずだった。だけど、その名前のことは話すことはできない。リッキー・ジャンコの像の前で誓ったからね。

レオナルド:多くの日本人は、君たちがD.O.C. *2マーク付きのシチリア人なのに基本的に全員がミラノに住んで働いていることを知ったら、故郷から遠く離れたミラノで何をしているんだろうと思うだろう。日本ではシチリアは旅行先として着実に人気上昇中で文化面でも高く評価されているんだ。このことに関して君たちはどう思う? ジョー:実際のところミラノに住んでいるのは僕だけで、カルメーロはボローニャに、イヴァンはベルガモに住んでいる。いずれにしても僕たち全員、生まれ故郷から遠いところに住んでいる。というのもシチリアには音楽産業は存在しないし、プロのアーティストとしてのキャリアを始めるのに都合のよい場所や仕組みがないからね。それに反してミラノは音楽産業の中心地で、そこで起きることは全てイタリア全土に広まる。それでもやっぱりシチリアは僕らの心の中にいつもあるし、可能な時はいつも、特に夏には、シチリアに里帰りするんだ。あの果てしない空間とほかの何物にもまして僕たちの人間性や音楽性に影響を与えずにはおかなかったあの光を心から享受するためにね。 カルメーロ:遅かれ早かれ僕たち3人全員、シチリアに帰ることになると思うよ。(今はただ)北部イタリアを利用しているだけさ、ハハハ。将来、僕らの生まれた土地で優雅な引退生活を送ることができるようにね。 イヴァン:日本もシチリアもどちらも島国で哲学者と矛盾の大地だよ。 レオナルド:ライブ、生の公演、ミュージシャンとファンのダイレクトな関係、これらはイタリアのミュージシャンにとって重要なことだと思う。特に君たちのイタリアのファンとの関係にとってはね。君たちが今やっている活動の延長として将来、国外で公演することやイタリア国外にツアーを拡大する計画はあるのかな?もしそうなら、どこの国?ここ日本でも君たちに会えるって夢かな?! ジョー:今までのところ僕たちはまだイタリア国外で演奏したことはないんだ。そういったオファーはあるにはあるけどまだ何も実現していない。たくさんの人たちが僕たちの音楽は外国でも高く評価されるだろうっていうけど、CDの販売網もなしに国外にでることは実質的な利益よりもコストのほうが高くついてしまう。僕たち全員にとって最大の夢は全世界ツアーをすることだ。だけど、僕たちはインディーズ系のグループで頼りにできるのは個人的な人間関係だけで、僕たちを国外にプロモーションしてくれる多国籍な人脈のあてがあるわけではないからね。どうなるかわからないよ。 イヴァン:日本に行くのは僕らの夢だね。日本の人たちは新しいことにとても敏感だ。いつか日本を訪問することができるといいんだけれど。 カルメーロ:日本に行くのがホントに待ち遠しいよ。このインタヴューがそのよいチャンスかもしれないね。 レオナルド:君たちが10月に発売されるって言っていたニューアルバムの「寿司とコーカ」は日本人のタケオ・ゴハラ氏と一緒に制作したんだよね。このコラボレーションとタケオ・ゴハラ氏について少し説明してくれないかな。たとえばどうして彼と一緒に仕事をすることに決めたのかとか。 イヴァン:タケトは始めっから僕らの波長にぴったりだった。彼はライブの雰囲気を強調するためにダイレクト録音によって完璧なものを求めたというよりは、僕らからスピリットとパッションを引き出そうとしたんだ。 カルメーロ:タケトとはホントにたくさんの思い出があるよ! レオナルド:日本では広く知られたイタリア人とイタリア性に関するステレオタイプがある。つまり、よきにつけ悪しきにつけイタリアの文化や社会に対するひとつのモデルが、それこそ道を行く普通の人たちから小うるさい知識人まで、ほとんど全ての日本人の空想の世界にあるんだ。それは次の三つの言葉に要約される。マンジャーレ、カンターレ、アモーレ(食べること、歌うこと、愛)。この手の評判の流布と根強さはある部分、日本に住んでいる僕らのようなイタリア人にも少し責任がある。特に、語学教育やメディアを通じて日本の人たちに直接に接している人間にね。 ジョー:これら三つは人を幸せにするものだね。でも、イタリア人だけじゃない。イタリアでは、canta che ti passa*3というけど、本当にそのとおりだ。音楽、特に歌うことは時に日々をやりきれないものにする暗い気持ちに抜け穴をあけるものだ。この点に関しては愛と食べ物は…たくさんあればあるほどいいね。ステレオタイプは常についてまわるものだけど、それはそれでいい。ステレオタイプはあだ名みたいなもので、その性格を映し出す強くてはっきりした特徴を示す者につけられる。でもそれを自分で選ぶことはできない。誰かが君の最低な部分を見なくて済むように縫製した衣服なんだ。 レオナルド:もし可能なら、君たちや君たちの芸術、そしてイタリアの何を日本に輸出したい? ジョー:僕らの全て。だけど、イタリアのものについては輸出したくないものを言うよ、教皇庁に政治家と官僚。 カルメーロ:オー・マイ・ガッド*4!!!僕だってイタリア人だよ!

ジョー:2つのイタリアがあるってこと。小さな税務上のごまかしに満ちて法律的に境界線上のイタリア。ベルルスコーニ*5の中に預言者と従うべき例を見ている。彼が自分のやりたい放題に法律を制定するのを放置し、自分の都合のよいように法律を勝手に捻じ曲げ、牢獄に繋がれるのを回避し、自分の経済的利益を守ろうとしているのを受け入れているイタリア。もうひとつはきちんとした政治家と透明な政治を望み、例外や差別のない全ての人にとって平等な法律を望んでいるイタリア。でも二つ目のイタリアはもはや政治的に団結する力すらない。政治的リーダーの小政党に分裂したがるという強迫的な傾向のせいでね。彼ら政治的リーダーたちは似たり寄ったりの思想を抱いて自分の安楽いすに閉じこもってしまっているんだ。イタリアの政治にはパラドックスに満ちているよ。連合政権の中には北部イタリアをイタリアの残りの地域から分離させたがっている分離主義者*6たちが潜り込んでいる。そしてまったく馬鹿げたことに、それら右翼の連中に最も一致団結したやり方で投票した地域がまさに南部諸州だったんだ!!! *5 政治家、実業家、ミラノ生まれ。2008年5月、3回目の首相就任。建設・流通・メディアにわたる企業グループFinivestを一代で築き上げた。特にメディア部門を統括するMediasetは全国的な地上波放送を行う民放4局のうち3つを所有し、イタリアのメディアの70%をコントロールするといわれている。彼はAC Milanの前会長でもある。奔放な人柄でカリスマ性を持つが、放言・失言が物議を醸すことも少なくなく、毀誉褒貶の多い人物である。Forbes誌によればイタリア長者番付第3位。 イヴァン:一般的に言ってありきたりの場所にいつまでもとどまらないほうが利口だろうね。それが危機のきっかけになるってことは歴史が僕たちに教えているよ。 レオナルド:じゃあ日本についてはどう思う?日本が君たちの興味をひくとしたら、それはどういう理由で? イヴァン:日本が僕たちの興味をひくのには1000の理由があるよ。歴史のある儀式、巨大なメトロポリス、マンガ、ふんどし、黒澤明、列車、地震、カラオケ、特攻隊、騒音。 ありがとう、それじゃまた。チャオ。

|

|

|

|

このCDについて語るのは難しい。この数ヶ月間、バウステッレに関する記事が多く掲載された。最高の出来、歌詞の内容もすばらしい、「アッズーロ」(コンテ − チェレンターノ)や{「Se telefonando(もし電話をして)」(コスタンツォ、モリコーネ、ミーナ)の時代以来の記念すべき録音である。 このCDについて語るのは難しい。この数ヶ月間、バウステッレに関する記事が多く掲載された。最高の出来、歌詞の内容もすばらしい、「アッズーロ」(コンテ − チェレンターノ)や{「Se telefonando(もし電話をして)」(コスタンツォ、モリコーネ、ミーナ)の時代以来の記念すべき録音である。

このCDを分析的に見てみると、イタリア音楽の動きを知る者なら、これがイタリアポップの現状を写すショット写真であることに気づくにちがいない。 バウステッレの詩情は洗練されたシニカルの凝縮である。フランチェスコ・ビアンコーニが書く甘酸っぱい叙情詩はリーダーである彼自身とキーボード奏者のラケレ・バストレーギが歌う。今回のアレンジは(バウステッレ自ら監修、80年代から今日までのイタリアのインディーズシーンにおいて最も重要なプロデューサーであるカルロ U・ロッシの協力を得て)ほとんど非のうちどころがない仕上がりとなっている。バウステッレの洗練されたロックを伴奏し、互いに影響を受けながらオーケストラ的なアレンジメントが多く登場する。コラボレーションも多彩で、とくにセルジョ・レオーネ監督のイタリアンウェスタン作品におけるモリコーネの有名な映画音楽に参加したアレッサンドロ・アレッサンドローニ氏(口笛演奏が有名だが、作曲家としても活動)、ファビオ・グリアン指揮、エドアルド・デアンジェリスとシルヴィア・カタスタによるエドデアアンサンブル管弦楽団、管楽器セクション、エチオピア人音楽家 Mulatu ・Astatke、セルジョ・カルネヴァーレ(元ブルーヴェルティゴのメンバー)ベアトリーチェ・アントリーニ、ハープ奏者でパーカッシオニストの ベアトリーチェ・マルティーニ他、多数が共演している。  バウステッレの詩情はニヒリスト的で、多くを語らないが、おおいに内省的である。夢から醒めてしまった、かなりラディカルシックな傾向の強い世代の宣言であるこのアルバムは、徹底して現在と現実社会に向いている:カンパーニア地方のごみ問題に並行する社会現象からアルフレディーノ君のエピソードにおける社会的な悲劇まで、文化やベルルスコーニ流イタリアのメディアの危機から、長い間イタリアを蝕み続け、まだ終息しそうにない最近の政治的変遷の矛盾した状況まで語っている。

|

|

|

|

|

序言:ビーチボーイ、ビーチボーイの歌

伝統的に大体においてイタリアの音楽は親しみやすい。「発電所の光」の音楽も例外ではない。ヴァスコ・ブロンディはギターと数種類のエレクトリックサウンド(とくにギター)とエレクトロだけで歌の伴奏をしている。「海水浴場向けの歌」を「醜悪な」と形容すると、われわれは何か他のもっとたくさんの意味を考えさせる。

「醜悪な(海水浴場向けの)歌」の中で、彼は怒りと幻滅を思い切って心から歌う。自分の生きる社会と環境の破壊を、観察者として共同参加する者として語る。彼自身が現実との関係性において生き残るために、芸術の世界を腐敗する市場の法則との闘いの中で自己を主張するために、貧窮と困難な瞬間を生きている。ヴァスコは多くを語るが、結局のところ愛を語っているのである。彼の表現スタイルは、時にあまりにも内省的でシンボリックになりがちであるが、彼の意図は明確に伝わってくる。 ヴァスコ・ブロンディ…やはり詩人。 Grazie di esistere.

| |

|

|

|

...残ったたくさんの短編映画の光景に居合わせているような気になる。

ネットのブログには、このような書き込みがよくある(一部を引用した)。

この2枚目のアルバムは、デビューアルバム“携帯版社会主義”から3年の歳月を経てリリースされた。

80年代のイタリアについて過去の社会的事実や音楽シーンを明らかに言及しているにもかかわらず、

新しさが満載の作品で聴衆と批評家の双方を納得することに成功している。

ベークライトは前作の計画的路線を強く主張している。

アイロニカルな要素をやや強めながらもつねに叙述的な調子を語り口を以前に比べるとアレンジメントは

(エレクトロニカとポストロックの中間)、時にはいっそう複雑でarticolato.音楽となった文学作品の

ページは反省を促す。婉曲的だけでなくテクノカラーからますますモノクロへと再び活動するという現実に対し、

時には聴く人にアイロニカルで嘲笑的な微笑をさそう。 |

|

|

|

|

ローマ生まれ、カラブリア州出身。リーノは、1981年、31歳の若さで自動車事故で亡くなるまで、普通の人々の抱く愛や苦しみ、裏切られたり、夢から醒めて現実に引き戻されたりする希望を歌い続けた。夢想家でありながら人々の不幸にも絶えず目を向け、共感を示した。この追悼ボックスはIl cielo e’ sempre piu’blu, Gianna, Nuntereggaepiu’, Berta filavaなど、彼の作品の中で最も有名で美しく、重要なものが収録されている。彼の叙情性や時に苦しげでメランコリックな声色は忘れがたい。リーノ ガエターノを聴いたことがある人もない人も、ファンも初めて聴く人にもお勧め。 |

|

|

|

|

ストリングスのほとんどオーケストラ的挿入、シンプルで洗練されたギターのメロディーラインも頻繁に登場し、アコースティックというよりエレクトロニックなサウンドやプロデュースの細部にまで気を配っている。最近では誕生したての多くのプロジェクトが、デビュー直後に襲いかかる凡庸さの落とし穴や創造性の危機に落ちることがあるが、このグループはそうならない程度に有名で、すでに円熟している。 |

|

|

|

|

夢から覚めたシンガーソングライターの詩情。チェレンターノやヴァスコやミーナなど常に現役のベテランスター揃いのイタリアポップシンガーソングライター界にあって、彼はシンボル的存在である。Sora Rosa の悲しみに打ちひしがれた叙情やRoma Capocciaの下町のセレナーデやGrazie Romaのサッカースタジアムの応援歌はなくても、ヴェンディッティは“Dalla pelle al cuore”で、シンプルでまっすぐなロマンティシズムで幅広い世代のファンに夢を与え続けている。 |

|

レオナルド:チャオ、マッシモさん。あなたにひとつお願いしたいことがあります。イタリア人であるあなたには少し奇妙に思われるかもしれませんが、ひとつ自己紹介をしてもらえませんか。というのもここ日本では初めて出会った人とのコミュニケーションにおいて、自分がどのような人物であるかを相手に伝えることは非常に重要なことで、もはやひとつの習慣になっているからです。では改めて、マッシモ・ザンボーニとはどのような人物ですか?

レオナルド:チャオ、マッシモさん。あなたにひとつお願いしたいことがあります。イタリア人であるあなたには少し奇妙に思われるかもしれませんが、ひとつ自己紹介をしてもらえませんか。というのもここ日本では初めて出会った人とのコミュニケーションにおいて、自分がどのような人物であるかを相手に伝えることは非常に重要なことで、もはやひとつの習慣になっているからです。では改めて、マッシモ・ザンボーニとはどのような人物ですか? レオナルド:あなたのアーティストとしての発展や成長にとって、ライブやファンとの直接的なコンタクトはどのくらい重要と考えていますか?あなたはこれまでに、ソロや他のアーティストとの共演などで海外公演されたことはありますか?日本での演奏の可能性はどうでしょうか?

レオナルド:あなたのアーティストとしての発展や成長にとって、ライブやファンとの直接的なコンタクトはどのくらい重要と考えていますか?あなたはこれまでに、ソロや他のアーティストとの共演などで海外公演されたことはありますか?日本での演奏の可能性はどうでしょうか? マッシモ:僕にとって書くことは、演奏することの延長なのです。もちろん、そのリズムは全く異なるものではありますが。つまり、書くことは最初から最後まで全く孤独な作業だということです。音楽は潜在的には、最初に鳴り響いた和音の中にその楽曲の全てが内包されています。しかし、執筆においては1ページ、1ページが驚きの連続であって、移り行く思考の過程なのです。このことは私自身の生き方に非常に似たところがあります。音符はあっという間に走り去り、捕まえておくことができません。一方、言葉は保持され長く残ります。僕は自分が書く言葉の一つ一つに責任を感じているので、全ての言葉について長い間考え、私自身のなかで何度も吟味します。私は音楽にせよ、執筆にせよ、あまり良い語り手ではありません。それ故に、作品中のある場面においてある人物を描写する必要があるときには、人物の単なる外面を描くのではなくその人の皮膚の下に隠されたものから描き始めるのです。ただ残念なことに、ものを書く行為は長い時間を要します。別の見かたをすれば、そうやって時間をかけるだけの贅沢を許されているとも言えそうですね。

マッシモ:僕にとって書くことは、演奏することの延長なのです。もちろん、そのリズムは全く異なるものではありますが。つまり、書くことは最初から最後まで全く孤独な作業だということです。音楽は潜在的には、最初に鳴り響いた和音の中にその楽曲の全てが内包されています。しかし、執筆においては1ページ、1ページが驚きの連続であって、移り行く思考の過程なのです。このことは私自身の生き方に非常に似たところがあります。音符はあっという間に走り去り、捕まえておくことができません。一方、言葉は保持され長く残ります。僕は自分が書く言葉の一つ一つに責任を感じているので、全ての言葉について長い間考え、私自身のなかで何度も吟味します。私は音楽にせよ、執筆にせよ、あまり良い語り手ではありません。それ故に、作品中のある場面においてある人物を描写する必要があるときには、人物の単なる外面を描くのではなくその人の皮膚の下に隠されたものから描き始めるのです。ただ残念なことに、ものを書く行為は長い時間を要します。別の見かたをすれば、そうやって時間をかけるだけの贅沢を許されているとも言えそうですね。

レオナルド:日本の魅力は何でしょうか?あなた達やあなた達のレーベルのアーティストに日本が与えたインスピレーションは何でしょうか。

レオナルド:日本の魅力は何でしょうか?あなた達やあなた達のレーベルのアーティストに日本が与えたインスピレーションは何でしょうか。

レオナルド: じゃあ日本についてはどう思う?日本があなた達の興味をひくとしたら、それはどういう理由で?あなた達はきっと現代日本の音楽やそのほかの芸術のことを知っていることと思う。イタリアと日本、この二つの国を隔てる文化的、物理的な距離を除けば、日本のどんなプロジェクトや作家に興味をひかれるのかな?たとえば、映画やアニメ、作家とか。君たちに何らかのインスピレーションを与えた日本のものってあるのかな?

レオナルド: じゃあ日本についてはどう思う?日本があなた達の興味をひくとしたら、それはどういう理由で?あなた達はきっと現代日本の音楽やそのほかの芸術のことを知っていることと思う。イタリアと日本、この二つの国を隔てる文化的、物理的な距離を除けば、日本のどんなプロジェクトや作家に興味をひかれるのかな?たとえば、映画やアニメ、作家とか。君たちに何らかのインスピレーションを与えた日本のものってあるのかな? “E' duro essere

“E' duro essere

レオナルド:もし可能なら、君たち、君たちの芸術、あるいはイタリアの何を日本に輸出したいかな?

レオナルド:もし可能なら、君たち、君たちの芸術、あるいはイタリアの何を日本に輸出したいかな?

レオナルド:日本の新しいファンのために君たちのディスクのどれかを薦めるとしたら、どれから聴いてほしい?そしてそれはどうして?また、君たちの考えでは、君たちのCDのほかにイタリア人ミュージシャンのディスクでこれは絶対聴いとけってのは?

レオナルド:日本の新しいファンのために君たちのディスクのどれかを薦めるとしたら、どれから聴いてほしい?そしてそれはどうして?また、君たちの考えでは、君たちのCDのほかにイタリア人ミュージシャンのディスクでこれは絶対聴いとけってのは?

「海水浴場向けの」歌という定義は、イタリア人にとって、親しみやすく、誰でも覚えている、鼻歌で歌えるような歌である。夏、海辺でたき火を囲んで、誰かがギターを弾きながら歌いだすと、廻りの人たちも歌詞や旋律を合わせて歌う。嫌でも人々の記憶に残っている歌のことである。

「海水浴場向けの」歌という定義は、イタリア人にとって、親しみやすく、誰でも覚えている、鼻歌で歌えるような歌である。夏、海辺でたき火を囲んで、誰かがギターを弾きながら歌いだすと、廻りの人たちも歌詞や旋律を合わせて歌う。嫌でも人々の記憶に残っている歌のことである。

グループ名のように思えるが、実際には正真正銘のワンマンバンドである。それでも注意深く聴いていると、Luciの名の下に制作されたアルバムであっても実際にはバックに想像以上に最高のメンバーのプロダクションが存在することに気づく。声とギターのためのバラードであるこのcdのプロデューサーは、かってのP.R.G、解散したC.S.I.のメンバーで

グループ名のように思えるが、実際には正真正銘のワンマンバンドである。それでも注意深く聴いていると、Luciの名の下に制作されたアルバムであっても実際にはバックに想像以上に最高のメンバーのプロダクションが存在することに気づく。声とギターのためのバラードであるこのcdのプロデューサーは、かってのP.R.G、解散したC.S.I.のメンバーで ヴァスコはのびのびと霊感の趣くまま、巧みに先輩(イタリア人)アーチストから着想を得る。とくにリーノ・ガエターノの歌い方や歌詞に対する敬意をあからさまに表現している。「ミラノ北地区の駐車場」の歌詞の終りのほうには、「Il cielo e’ sempre piu’ blu.(それでも空はますます青い)」(ガエターノの有名な歌)の一節が登場する。けれどもヴァスコにとって実際の空は、(環境問題などのせいで)ますます灰色である。

ヴァスコはのびのびと霊感の趣くまま、巧みに先輩(イタリア人)アーチストから着想を得る。とくにリーノ・ガエターノの歌い方や歌詞に対する敬意をあからさまに表現している。「ミラノ北地区の駐車場」の歌詞の終りのほうには、「Il cielo e’ sempre piu’ blu.(それでも空はますます青い)」(ガエターノの有名な歌)の一節が登場する。けれどもヴァスコにとって実際の空は、(環境問題などのせいで)ますます灰色である。